우리나라는 역사적으로 토지 소유권이 평등한 형태로 존재해 왔다. 조선 전기 역시 토지가 사적 소유의 형태로 존재했다. 하지만, 완전한 사적 소유의 형태는 아니었다. 조선 전기 토지 소유권은 수조권, 지주제 등과 결부되어 같이 존재하였기 때문이다. 따라서, 조선전기의 토지소유를 제대로 알기 위해서는 사적 소유뿐만 아니라 당시의 여러 토지제를 복합적으로 파악해서 총체적으로 이해해야 한다.

논문에는 사적 소유의 요소부터 제시되어 있었다. 우선 토지의 취득, 경영, 처리가 신분이나 성별 등의 제한 없이 자유롭고 평등하게 이루어졌다. 국가는 제도상 평등한 사적 소유를 보장하였고, 타인의 탈취로부터도 토지 소유권을 완벽히 보호했다. 다만, 법적으로 사적 소유의 평등성과 완전성이 갖춰져 있던 만큼, 소유된 토지에는 일부 제약 조건이 걸려 있었다. 소유된 토지는 경작되어 이용되어야 한다는 점, 수조권 영향 하에 있어야 한다는 점 등이었다.

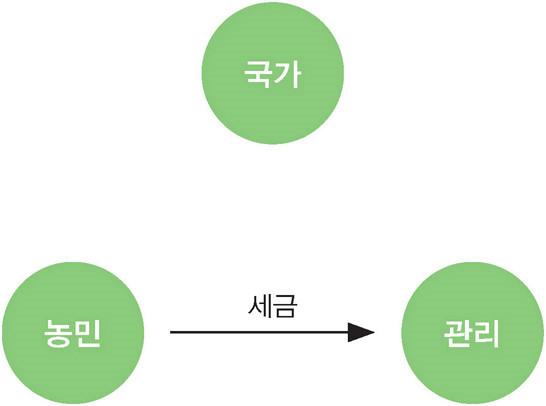

논문을 통해 수조권에 대해서 자세하게 알아볼 수 있었다. 사유지 소유권은 농민 지배의 토지 조세 체계인 수조권과 밀접한 관계를 가지고 있었다. 수조권 체계는 소유자가 ‘전객’이고 수조자가 ‘전주’인 전주전객체였으며, 수조권 아래에서 소유권은 하위 개념이었다. 왕토 사상에서는 국왕을 정점으로 양반 사대부가 주축이 되어 신분제, 관료제, 군현제를 통해 신분적, 인신적 지배 예속 관계에서 민인을 다스리고 그들이 소유, 경작하는 토지까지 지배했기 때문이다. 이러한 면에서 토지는 사적 소유이지만 본질적으로 불완전했으며, 소유의 원리상 사적 토지는 봉건적 소유 형태였다. 이러한 조선 전기 소유권은 직전제를 기점으로 수조권이 약화되고 점차 소멸되면서 완전성이 강화되었다.

한편 토지 소유는 신분, 계급적으로 지주제에 입각한 신분적 토지 소유 관계였다. 사적 토지 소유권의 평등, 자유의 원리는 신분 계급제와 연계되어 관철되었으며, 소유, 경영의 규모 및 여건에서 양반과 같은 지배층과 평민, 노비 등 피지배층은 신분적 우열 관계에 있었다. 소유권의 행사도 신분에 따라 차이가 있었다. 토지 소유의 신분성이 전형적으로 나타나는 소유 관계는 곧 봉건적 토지 소유 형태로, 노비, 전호 협동으로 운영되는 농장 경영 및 병작 경영에서 나타났다.

국가는 사적 토지소유의 불완전성과 소유관계상의 신분성을 기반으로 민인을 지배하였다. 이것은 토지의 사적 소유를 파악하고 양반 등 지배층과의 연계를 통해 토지 지배를 구축하는 것으로 이루어졌다. 국가의 통치체제와 재정기반은 사적 소유의 토지를 적절히 파악하는 데서 유지되고 확고해질 수 있었다. 조선은 사적 소유지를 소유주와 경작자가 있는 농지인 민전으로 정의하였다. 지배층은 토지와 농민에 대한 지배와 수취를 표준 호를 설정하여 각 민호를 등급으로 단위화하는 것으로 가능했다. 호적과 전적의 조사를 통해 민호를 몇 개의 호등으로 분류하는 호등제도가 고안되어 부세 행정에서도 사용되었다. 전세제도의 지주적 운영과 양반, 토호의 민호다점, 닉점이 토지겸병과 함께 성행하는 것은 국가의 토지파악 지원 정책도 작용했다. 그러므로 이러한 원칙 아래 운영되는 조선의 부세제도 역시 봉건적인 부세제도가 아니었다.

이와 같은 사적 토지소유의 불완전성과 신분성은 조선 전기 사회의 구조적 특징이었다. 이러한 특징이 조선 후기로 갈수록 약해지면서 토지의 겸병과 상실, 농민층의 분화가 심화되었다. 반면에 토지의 평등과 자유 소유 원칙이 강화됨에 따라 신분과 권력의 우위를 뛰어넘을 수 있는 여건이 만들어졌다. 이로 인해 조선 후기에는 토지를 기반으로 양인과 노비가 성장하고 양반지주가 몰락하며 신분제가 해체되는 현상이 나타났다. 결국 조선 전기는 토지 소유의 불완전성과 신분성에 입각하여 새로운 단계로 발전하였다.

'경제학' 카테고리의 다른 글

| 한국경제사: 이경식, ‘조선전기 양반의 토지소유와 봉건’ ([동방학지] 94, 1996) (1) | 2024.01.27 |

|---|---|

| 고용문제 해결 방향 및 정책 제언 (0) | 2024.01.26 |

| 한국경제사: 이경식, ‘과전의 점유와 그 원칙’ ([학림] 6, 1984) (0) | 2024.01.24 |

| 조락교 경제학상_John List (2) | 2024.01.23 |

| 기대 인플레이션과 중앙은행 커뮤니케이션 (2) | 2024.01.22 |